- 2013年03月02日

京都ライオンズクラブ様のご寄贈 - 2013年02月22日

大船鉾細見 下水引二番 - 2013年02月02日

シンポジウム 大船鉾の復興 - 2013年01月01日

新年明けましておめでとうございます - 2012年12月21日

大船鉾細見 下水引一番

大船鉾細見 前掛

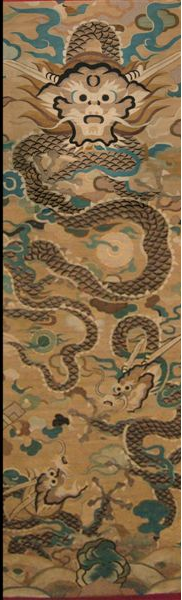

前掛 ~紅地雲龍青海文綴織~

当大船鉾町には、本装用幕がほぼ完品で残っています。不思議と第二装が1つもないのですが、それは他頁にゆずるとして、長らく当町先達が守り、伝えてきた幕類懸装のうちから抜粋して素人目線ながら細かに観賞してみようと思います。

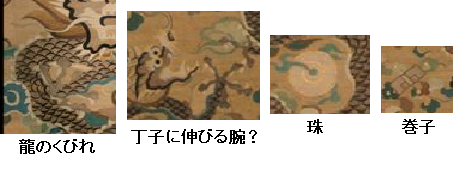

この前掛は舳先下部に掛けられるもので、鉾の正面をきるものです。爪綴織ですが原産は中国か日本かわかりません。図柄は中国由来の龍のいわゆる古典パターンです。ただ、龍も文様も最下の岩も線タッチが非常に柔らかく、南画のテイストが入ったかのように思えます。特筆すべきはメインの龍(通称親玉)の胴~尾で、ひねりの途中にまた軽いくびれをつくるなど凝った図柄です。とはいえ、耳と角の位置関係や体のひねりをウロコの向きで強調するなど、この手の図柄の王道技法が主流でしょう。この幕には三つの龍が描かれており、議論として「もっと大きな幕を切り取って仕立てた可能性」がいわれます。ただ私的には、大船鉾町によるあつらえの可能性が高いと思います(この場合は西陣製が確実)。理由として①この細長い箇所に完璧に収まる三つの龍のある大幅の幕を見た事が無い、②下の二匹の目線が合っている、③下の青海波~草花~雲とつじつまが完結していること、④どうみても継ぎがない、などです。しかし一点、謎となるのが画面左中やや下の巻物です。これはいわゆる「宝尽し」柄のひとつで、法輪や蓮華、法螺、白蓋などとともに散らせて描かれるもので、巻物は「智」の象徴です。これが不意にぽつんと描かれていることは深い謎です。そういう意味では大幅の可能性も拭いきれません。ところが最下の龍の口から出たような文様を霊芝あるいは丁子と見切るなら全てが完結します。曰く親玉+珠・2番目が巻物を掴もうとする・3番目が霊芝or丁子を喰らおうとする、となりますね。珠は親玉龍のくびれにあり、珠を抱き天下安んずるの意味でしょう。巻物を掴んで「智を得ようとする尊さ」、霊芝or丁子を喰らって「身体の健康」を表します。霊芝なら中国製、丁子は日本固有の宝紋(諸説あり)なので、これすなわち日本製ということになります。ここで興味深いのは巻物・霊芝or丁子に向かって腕をいっぱいに伸ばす龍の姿で、それらを得ようとする健気さをあらわすことで「自分たち(人)に備わってないものだから、鋭意これを得るべく精進しなされ、もしくはその状態におかれた人たるものの儚さを伝える」というようなメッセージを込めた幕と見ることができます。ただしこの幕の端には他にも緋幕にかくれつつ不明な宝紋らしきものが散見されるのでなお研究を要します。皆様も本番でゆっくり観賞していただきたく思います。

次に色目ですが、地色は紅花由来の緋色です。とはいえ退色の加減から推察して霰天神山後掛(濃緋)~長刀鉾見送り(前者よりやや淡い緋)ほどの色ではなくもう少し淡い(といってもほぼ赤い)ように思えます。雲は青~浅葱・緑~山吹まで多彩ですが、この図柄によくある藍や群青のようなキツい色はありません。柄の色目としては緑がかった色が多いと思います。龍の顔はおさえた金、ウロコは根本が薄グリーン、大部分が金、フチが紺~黒、炎はコクのある鮮やかな緑となっています。顔と背びれは輝くほど美しい白色で顔は薄~いブルーが覗いています。龍の手足はこげ茶と思われます。最下部の青海波はこの幕中もっともにぎやかな箇所で、五色の波に白波がのります。左からうす紅+ピンク・濃青+薄ブルー、岩を挟みグリーン+萌黄・金or黄色+山吹の波です。もっと細見したら、白い部分は縞文様になっているかもしれませんね。

簡単ですが前掛については以上です。

なお、個人蔵ですが模型にて原色その他を復元したものを作っています。本年のお祭りには披露できるかと思いますので、広くご覧頂けたらと思います。